陶芸が一番、分らなかった

花田:松本さんはどのような経緯で陶芸の道に進んだのですか。(以下花田-)

松本:工芸の世界に興味を持ったことがきっかけで美大に進んだんですが、当時は家具に興味があって木工がやりたいと思っていたんです。

でも入学してすぐ陶芸、金工、木工と一通り体験してみたら、それまで全然考えてなかった陶芸に「面白い!」となって。

-:面白いというのは?

松本:何というか…陶芸が一番分からなくて。

陶芸って、土が工程毎に物質としてどんどん変化していくじゃないですか。

理屈としては分かる、でもやっぱり訳が分からんぞと(笑)。

土ってどろんこ遊びとかで馴染みのある素材だと思っていたけれども、やってみたら全くもって未知で。

その衝撃が大きくて、陶芸を選んだのが始まりです。

-:在学中はどんなものを作られていたのですか。

松本:主にオブジェです。

明確な用途のないもの、用途があるものは花器くらいでした。

卒業した後、日本以外の制作の現場も見てみたいと思って、中国の景徳鎮にあるレジデンスで半年間お世話になったのですが、そこでも主に花器やオブジェを作っていました。

景徳鎮での制作活動

-:レジデンスでは、制作活動をされていたのですか?

松本:半分スタッフとして働いて、空いている時間に自分の制作活動をさせてもらっていました。

作家になる前段階の子だったり、もう売れ始めている先輩だったり。

世界中から来た色んな人たちと寝食を共にしてものを作って過ごしました。

-:それはたくさんの刺激がありそうですね。

景徳鎮での仕事は規模感もすごそうです。

松本:いや、それはもうすごかったですよ。人も物量も、モノの大きさも何もかも。壺が5mとか…。

ろくろ、絵付けと完全に分業で、それぞれがプロフェッショナルで。それも半端ない人数ですからね。

刺激を受けるとか通り越して、しばらく作るのが嫌になりました。「自分が作らなくっていいんじゃないか」って。

-:圧倒されてしまいますね。

松本:でも、同世代の子らとお互い片言の英語で話すと、みんな自分のように「これからどうやって生きていこう」って悩んでいて。ああ、一緒なんだなって。

そう思えたのは、たくさんさせてもらった貴重な経験の中でも特に印象に残っています。

-:同じ方向を向いて頑張っている世界中の同世代と、色んな事を共有して切磋琢磨できるって素晴らしい経験ですね。そこからうつわ作りへと向かったきっかけは何だったのでしょうか?

うつわには「その人らしさ」が詰まってる

松本:ここ(藤野)に引っ越してきたことが大きかったです。

暮らすにも制作をするにも良いと感じて藤野に越してきたんですが、藤野界隈ではしっかりうつわを作っている作家さんがたくさん活躍していて。

-:木工の藤崎均さん、陶磁器では山田隆太郎さんや小泉敦信さん…と、たくさんの方が活動されていますね。

松本:そういう方々と接しているうちに、うつわって全ての要素が詰まっていてすごいと思うようになって。

-:全ての要素、ですか。

松本:皿はこう、鉢はこうってうつわの形は大体決まっているのに、作家によって出来上がるものは全然違うじゃないですか。

作り手の思想や美的感覚、あとは身体性とかもあると思うんですけど、そういう「その人らしさの全て」が、オブジェのように完全な自由演技ではなく、ある程度の機能的な縛りがあることでより際立つのかなって。

それでうつわを作るということに興味が湧いて、今に至るという感じです。

-:その人らしさを感じることって、使う側にとっても大きな魅力です。

松本さんのうつわは、以前は板づくりの割とかっちりした印象でした。でも最近は…

松本:丸みのあるうつわに、絵を描いたりしてますね。どうしちゃったんでしょうか(笑)。

板づくりのものも作りますが、今はろくろが主です。

-:(笑)。この変化の経緯も気になります。

絵を描くこと

松本:自分はもともと考えてものを作るタイプだと思っているんですけど、うつわを作り始めてもっと大らかで、感覚的なものに魅力を感じるようになりました。

例えば、僕にとってはろくろもそうです。

板づくりって頭で考えて決め込んでつくることができるけど、ろくろは自分の考えや感覚とは別に、土が回りながら勝手に広がっていくじゃないですか(笑)。

勿論コントロールするんですけど、完全にはできないというか。

-:自分の意志とは違うものも入ってくるという。

松本:はい。そういう頭で考えたものとは違う部分を取り入れたくて、思い付いたことはあれこれ考えずに試すようにしています。うつわに絵を描き始めたのもそのひとつでした。

-:以前から絵は描いていたのですか?

松本:いえ、デッサンくらいです。

だからこそある意味軽い気持ちでできたんだと思います。

それに実際描いてみたらすごく楽しくて。自分の中からこんなもんが出てくるんだ!とか。

掻き落とし、染付、イッチンといろいろやるのも「面白そう、やってみよう」っていうところからで。

敢えて何も決めずに取り組み始めるので、非効率的なことも多いですけど。

-:モチーフもすごく独特ですよね。

アフロヘア、スクーターに乗る人、ケンタウルス…。一体どこから着想を得ているのですか?

松本:自分の身の回りにあるものや、その時面白いと感じたものだと思います。

あとは民画の影響とか…。

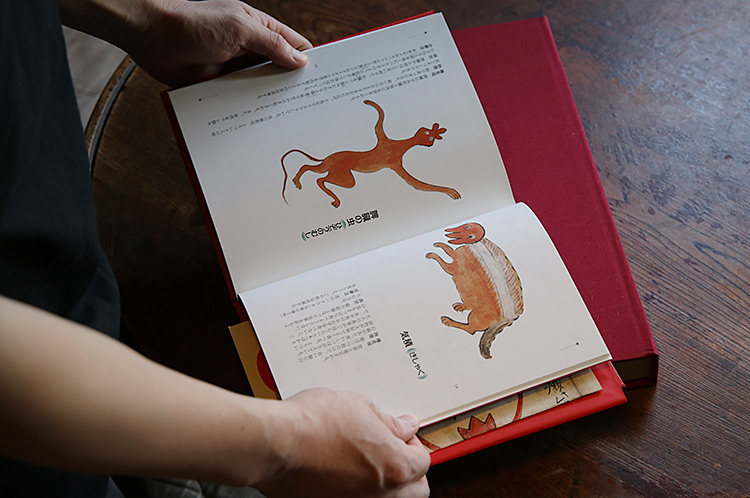

日本の絵巻物や朝鮮民画やロシアのルボーク、フランスの動物寓意譚とか昔から大好きで。

民画って、信仰に根差したものや強い願いが込められているような画題でも、滑稽だったりふざけている感じがあったりして今見ても楽しいし、すごく元気をもらえるんですよね。

自分もそういうものが作りたいなと。

-:使う度に笑顔になれるうつわ、いいですね。

松本さんはいつも何かしら新しいことに取り組まれている印象がありますが、これから挑戦したいことって何でしょうか?

様式と感覚のバランス

松本:そうですね…。うつわの絵柄ってすごく考えられていて、長い歴史の中でどんどん洗練されていくじゃないですか。

様式的な要素って使いやすさにも繋がっていると思うので、そういう部分も意識しながら、且つ感覚で作ることで生まれる雰囲気も大事にして…。

少しずつそのバランスを取っていけたらと思っています。

それから今、三人展でも見てもらえたらと新しく磁器に取り組んでいます。

でも作る感覚が陶土とは何もかも違いすぎて全然うまくいかないんで、焼いたらこれダメかもしれないです(笑)。

色合いやアイテムにも「これやってみよう」という案はいっぱいありますよ。

-:また新たなアイデアから大きく舵を切ることがあるかもしれないってことですね。

松本:常に、今までのものをぶっ壊したいとは思っていますので(笑)。

-:三人展、楽しみにしています。よろしくお願いいたします。

▼鈴木亜以×鈴木潤吾×松本優樹 三人展のご案内はこちらから ▼