九谷青窯を巣立ったOBからのメッセージ

2024年、惜しまれつつも53年の歴史にピリオドを打ち、大きな役目を終えた九谷青窯は

長年共に歩んだ、花田にとってかけがえのないパートナーでもありました。

2025年「九谷青窯記念展」開催に際し

作者の皆さんに多大なご協力をいただく中で

開催準備への温かな励ましの言葉をいただいた他、

青窯の楽しい思い出やエピソード、

そして感謝の気持ちを伺う機会が多くありました。

そこで改めて作者の皆さんにお願いし、

青窯で過ごした日々を、久し振りに思い出していただきました。

学び舎であり、競い合う場でもあった九谷青窯について

いかにも青窯OBらしい、個性豊かな想いが綴られています。

また、特別インタビューとして

九谷青窯主宰 秦燿一氏と長年親交を深めた

山背陶房 正木春蔵様より、九谷青窯記念展に寄せた 温かなメッセージもご紹介しております。

九谷青窯の軌跡を辿るよみものとして どうぞご一読ください。

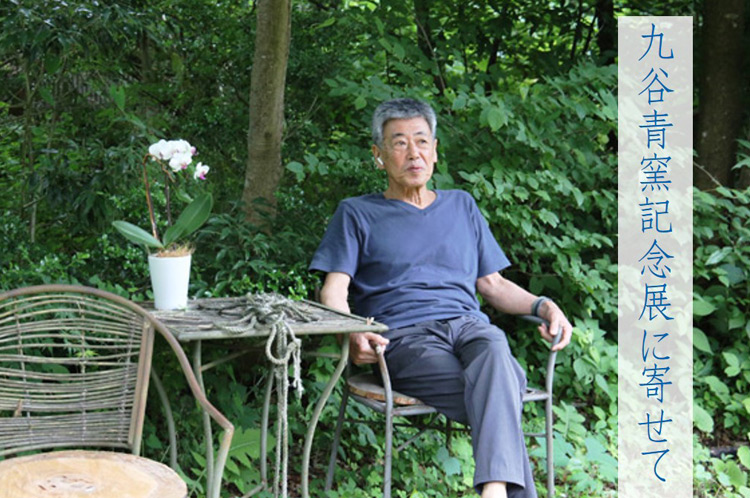

Message0 山背陶房 正木春蔵さん

【九谷青窯記念展に寄せて】山背陶房 正木春蔵さん

九谷青窯を知ったのは、

まだ須田菁華に通いで勤めていた頃です。

初めて工房へ遊びに行った時の印象は

「ずいぶんと変なもんばかり作っとるくせに、口だけはやたらに達者な奴らばかりが集まったもんや」と思いました(笑)。

変な集団でしたが皆若く体力があって元気。

何より「何か面白いもん作ってやるぞ」と

工房に活気があったのが魅力でしたね。

それから何かと行き来する間柄になりました。

まぁ、長い間にはいろいろありましたが(笑)。

振り返ってみると、

秦さんはあの時代にフリーランス制度を取り入れて

多くの陶工を独立させていったのは

すごいことだったんじゃないかと思います。

フリーランスというのは、なかなか厳しい現実がありますので

独立を目指す気概がなければ成立しないのですが、

それだけやる気のある若者が集まってきたのでしょう。

早い時期に自分が作るうつわを商品として考える感覚を養えますよね。

それがあるかないかで、道のりは大きく変わると思います。

実はそれが作る立場からすると、なかなか難しく

どうしても材料や手間の換算に終始してしまうので、

実際に店頭でお客様に手に取ってもらう価値とギャップが生じます。

周りを見ると独立を機に立ちはだかる壁となる場合が多いのですが、

そこを早い段階で経験し学べる仕組みを作った秦さんの行動は

他ではどこもやっていなかったことでした。

苦労もあったと思います。

長年の同志として、

友人として、

功績をたたえたいと思います。

2025年4月

山背陶房 正木春蔵

Message1 日下華子さん

日下華子さん

ジャンル:磁器(色絵・染付)

九谷青窯在籍:2002年-2009年

大学時代友達3人と九谷青窯を見学し、その後夏休みにインターンシップを経験できたのが、

今となっては良かったと思います。

「じゃあ、轆轤挽いてみて」って感じで始めて。

休みが終わるころ「焼けたから取りに来て」と連絡をもらい、

段ボールに詰めて原付に乗せて持ち帰りました。

何も知らない自分にこれだけのことしてくれるんだって驚きました。

入社後は「どんなうつわを作ってみたい?」からはじまり…

いきなり作り始め、成形から絵付けまで1人で行い、

機会があれば展示会で売り場に立つことも出来ました。

絵付けのうつわに興味を持たれる方が多いと感じたことがきっかけで、

自分も絵付けをやってみようと決めることができました。

絵付けは得意じゃないし、どちらかと言えば白磁が好きだったので…。

経験させてもらえたから今の自分があると思います。

独立の時、自分が青窯で作ったものの中から、

作り続けたい作品を選んで持っていかせてもらえたことや、

青窯も花田さんと取引があるのに、率先して秦さんが花田さんに紹介して下さったことも

有難いことだったなぁと感謝しています。

Message2 林京子さん

林京子さん

ジャンル:磁器(染付・色絵)

九谷青窯在籍:1980年-1986年

青窯に入社後、最初は大量に注文が入る定番型物が私の仕事でした。

終業後は自由に轆轤を使って良いということだったので

その時間を利用して自分のうつわ作り、それが展示会で並べられ、

注文が入れば、次は就労時間内に自分のうつわを作ることが出来るようになります。

そしてまた時間見つけては新しいうつわを作る。

そうやって少しずつ自分の商品を増やしていくことが出来ました。

青窯は「生活の中で使えるものを作る」に徹していたので、

目的がはっきりしていました。

凝りすぎたデザインでうつわ作りを難しくする必要はないと

私なりに理解した気がします。

悩んで苦しんだ末に出来上がったものより、

軽やかな気持ちで作られたものの方が、

選ぶ人も手に取りやすいんじゃないかなって思えたんです。

独立後もそのままずっと同じスタンス(笑)。

だから自分自身うつわ作りを楽しみながら、続けて来られたのかなと思います。

Message3 林宏初さん

林宏初さん

ジャンル:磁器(染付・色絵)

九谷青窯在籍:1975年-1994年

青窯では、ある日それまでの営業職から作り手に転身した

少し風変わりなスタートでした。

当時はクロワッサンの店で展開した商品等もあり、

大量注文を受けたのはいいけど、嬉しい悲鳴を通り過ぎてとにかく間に合わない。

作り手が足りなかったんです。

工房は忙しい毎日でしたが、その中にあっても

「イイものを作ろうよ」という気運に満ちて活気がありました。

みんな若かったし血気盛んでした(笑)。

それで作り手になったのは良いけど、初心者過ぎて何にも作れないんです。

何とか注文が取れるものを作りたい、でも自分には経験も技術もまだまだ足りない。

そこで考えたのが楕円鉢でした。

「秦さん、こんなの作ってみたけど」と見せに行ったら面白がってくれて、

すぐさま具体的な修正箇所を出してくれて、改良後すぐ商品になったんです。

それから日を置かず花田さんが訪れ、

見込みに染付で桜の花を描いたものを花見用にと沢山注文してもらった…

結果オーライの良い思い出です。

Message4 岡田直人さん

岡田直人さん

ジャンル:磁器(白磁)

九谷青窯在籍:2004年-2013年

青窯は自由度が高く、さまざまなチャレンジが出来る環境でした。

僕が在籍した当時は既に、青窯から独立された先輩方が活躍されていたので、

前を行く背中を目指し独立への意欲を持ち続けられたと思います。

成形から絵付けまで1人で行うことが出来たので、

自分に向いているものを早い段階で発見出来たのは幸運だったと思います。

僕の場合は白磁をやりたいと思えた。

同時にいかに無駄なく作業出来るかを考え実践することも重要な職場でした。

また、展示会への出品でお客様からの声や反応を直接確認出来たので、

フィードバックを次回の制作に生かせました。

作り手の想いや「こうあるべき」にとらわれない

客観的な目線を持てたことも幸いでした。

秦さんは細かいことは言わないけど古いものを見せてもらったり、

いろいろな場所へ連れて行ってもらったし、本当にお世話になりました。

在籍中の数多くの経験は、将来役立つ学びに溢れていたのだと実感します。

Message5 吉岡将弐さん

吉岡将弐さん

ジャンル:磁器(染付)

九谷青窯在籍:1998年-2004年

九谷青窯にも秦さんにもお世話になりいろいろな思い出があります。

秦さん、まだネットショップがここまで広まってなかった頃

「ネットだけの店はダメだね」って言っていたのですが、

そのうちネットショップを利用する人が増え、

信頼される購入先の選択肢に入ってくるようになると

「ネット販売もこれから伸びるぞ」と言って

時代の変化に合わせて対応されていました。

当時一緒に勤めていた後輩がある時「故宮博物館に行きたい」と言い出したことがありました。

彼は青磁が好きで自分で作れるようになりたいと考えていたことを知っていたので、

是非実現したいと思い「じゃ俺も一緒に行くよ」と伝え、

夏休みでも何でもない時に二人で休みを取り台湾へ行きました。

その事を知った秦さんが、仕事をしている社員に

「旅費を使って故宮博物館に行って見たいものがある。それくらいの熱意を持つことは良い」

と話していたそうです。

同僚にその話を聞いた僕は、

秦さんが「直に目で見ることは大事なんだよ」と教えてくれたと思いました。

Message6 岡本修さん

岡本修さん

ジャンル:磁器(色絵・染付)

九谷青窯在籍:1985年-2003年

入社当時、在籍メンバーの半分くらいは転職組だったと思います。

最初から焼もの作りを目指していたわけではない、そういう人が多かったです。

先輩後輩といった上下関係もゆるやかで、昔ながらのやり方を唱える人もいない。

自分がしたいと思ったことを、やりたいように出来る雰囲気があったと思います。

轆轤や型物の成型から絵付けまで1人で行えるので、

皆それぞれが1人仕事で進めていく感じでした。

古い窯元にある昔から受け継いだノウハウは少なかったかもしれないが、

仕事は皆自分で考えて工夫し新しいものを作っていました。

作ってみて良ければ店頭に並び、それが良ければ注文が入る。

シンプルな構図で分かりやすかった。

個性豊かな人達の集まりで仲良しというわけではなかったけど、

飲み会は多かったね(笑)。

Message7 水野克俊さん

水野克俊さん

ジャンル:磁器(白磁)

九谷青窯在籍:1983年-1990年

秦さんは「焼きものは技術じゃない」って口癖でね。

それは技術は不要という意味ではなく、技術だけではダメだよっていう意味です。

私は瀬戸の窯業学校で学びましたが、技術が身に付けば商品が売れるということではない。

技術を磨くのは当然、その上でどんなうつわを作るかが大切だと伝えたかったのだと思います。

私が在籍した当時、秦さんは轆轤を挽いていましたし、

古典に詳しく色々な話をしてくれて骨董も見せてもらいました。

あの時間は貴重だったと思います。

「ていねいに作れよ」という言葉は今も自分の中に残っています。

九谷青窯ではある程度数を作らないといけないので、

個体差があるのは仕方が無いような見方があったけど、

秦さんはそれを良いとは思ってなかったはず。

本来は手早く数が作れて、なおかつ同じように均一に作れるようでなくてはならない。

そういう意味での「ていねいに作れよ」という秦さんの教え

独立してからもずっと大切にしています。

Message8 徳永遊心さん

徳永遊心さん

ジャンル:磁器(色絵・染付)

九谷青窯在籍:2002年-2019年

私にとって青窯は落第し続けてなかなか卒業できない学校のような場所でした。

陶工を職業にしたいと思っており、作陶の技術の研鑽の先にその未来があるのかなあと

ぼんやり思い描いて青窯に入社しました。

その初日、技術や知識が全くない状態の時から、

それだけでは駄目なのだということを教えられてきた17年間でした。

ろくろやら運筆やらを身に着けることと同時並行で、

食文化、伝統、歴史、風習、礼節、芸術、工芸、流行、販路、 流通、商倫理、

よい飲食店の見分け方まで。

うつわにまつわる、一見まつわらなそうなことまで、さまざまなお題を投げかけ、

考えさせ勉強させることが大事だと思っていたように感じます。

答え合わせが目的ではなく、

よいうつわとは何かを自ら疑問を持ち考えることへ導いてくれていたのだと思います。

一方で秦さんは「俺は使いたいとは思わないけどな」と言いながら

若い作り手の新しい感性 を柔軟に受け入れ、

作り手と同じ若い同世代の面白い販売先を見つけて、引き合わせることにも積極的でした。

工芸としてのうつわを次の世代へ繋いでいく

バトンリレーをした窯だったのだと思っています。

Message9 小林巧征さん

小林巧征さん

ジャンル:磁器(染付・色絵)

九谷青窯在籍:1980年-1986年

研修所時代から時々工房に顔を出す、そんな青窯との関りでスタートしました。

学生の時から轆轤は挽いていて仲間内では僕が一番上手かったと思います。

ただ、職業になったら別だろうと想像はしていましたし、

実際青窯の先輩方の仕事は早く数も挽けて別世界に感じました。

これからしっかり技術を身につけようと気持ちも新たな入社2日目、

秦さんに呼ばれて5寸くらいのお皿を手渡され

「これ、1,000枚作れ」と言われ、次の日から朝から晩まで轆轤です。

そんな経験初めてだし、でも何とか終わらせなくてはと無我夢中で作り続けました。

同じ姿勢で力を入れて作業し続けるので、すぐ体に異変が起こりました。

首、背中、肩、腕、手…どこがどう痛いとかいう問題じゃなかったです。

何が何だか分からないままとにかく轆轤の毎日…。

家に帰ったらそのまま寝ていました。

みんなそうやって来たのだろうと思い込んでいたのですが、

最近になっていきなり1,000枚作れって言われたのは、僕だけだったと知りました。

秦さんの意図は分かりませんが、当時の僕には必要なことだったのかもしれません。

思い返せば、あの時しか出来なかった良い経験でした。

そして波佐見から九谷に戻り秦さんに電話して…

最後まで相談にのっていただいたこと、感謝しきれない想いです。

Message10 山中恵介さん

山中恵介さん

ジャンル:磁器(白磁・染付)

九谷青窯在籍:1975年-1979年、1985年-1987年

京都の訓練校に行くつもりが白紙になりどうしようかなぁと思っていた時、

ふらっと「銀花」※に掲載されていた小田急の展示会へ行ったんです。

そこには焼きもののうつわが並んでいました。

僕はまだ焼きもののことを何も知らなかったけど見ていて「面白いな」と感じたので、

売り場にいたお店の人に「これを作っている工房に行ってみたいので住所を教えてもらえますか?」と聞いてみたんです。

するとお店の人が「それならこの辺にここの人がいるからちょっと待ってて」とあたりを見回し、

階段を下りていく男性を見つけて「あの人ですよ」と教えてくれました。

僕はその男性を追いかけていきなり

「すみません、今度遊びに行ってもいいですか?」って聞いたら

「あ、どうぞ」って答えてくれたので、ふと思いついて

「あの、行ったら雇ってもらえますか?」と聞いてみたら「どうぞ」って、

それで青窯行き決定。

追いかけた男性は秦耀一さんでした。

住所だけ聞いていたら行っていたかもわからない、秦さんがいなければ今の僕は居ないと思います。

最初は掃き掃除とか雑用しかできませんでした。

当時の青窯は指示されて焼き物を作るというのではなく、

個々人の感性で使いたい器を創るといる雰囲気でしたね。

そのうち四苦八苦しながら仕事を覚えました。

同僚はみな個性豊かで楽しかったですよ。

お互いの作品を誉めもするし、貶しもしながら、

みんなの個性を表現する食器を創り続けられたのは、

青窯の懐の広さだったんだなと、今思いますね。

秦さんの自宅へは皆で何度も招いてもらいました。

秦さんのお母さんが作った料理の盛り付けには、惜しげもなく骨董のうつわを使ってね。

その中でもルリ色のガラス鉢に盛り付けた冷奴の感動が忘れられなくて…

お邪魔する度に何度もリクエストして盛り付けてもらいました。

僕が作るルリ釉のうつわは、あの時のガラス鉢をイメージしています。

※季刊「銀花」1970-2010

Message11 浅沼美奈子さん

浅沼美奈子さん

ジャンル:陶器

修業期間は約9年 独立してからは15年になりますが

片時も青窯のことを忘れたことはないですね。

秦さんからのお教え1つ1つの短い言葉には

どれもあったかいメッセージがこもっています。

先が見えない世の中の社会を照らす『希望の灯(ともしび)』を

次世代に継承していく事を願っています。

Message12 堀畑蘭さん

堀畑蘭さん

ジャンル:磁器(色絵・染付)

九谷青窯在籍:2017年-2019年

入社してすぐ作ったものが窯出しされたので

秦さんに見せたら「見本場に並べてきたら?」と言われました。

自分が作ったものが商品になる感覚もなく、

言われた通り見本場の空いたスペースに置いてきたら、

次の日には秦さんが取引先に「新人の2人作品を見においでよ」と(もう1人の新人は横井佳乃さん)

電話してくれて…突然時計が進みだしたような感覚でした。

青窯には3年間お世話になりました。

もともと独立を目指していたこともあったので少し早い区切りだったかもしれませんが、

私にとっては沢山のことを学び経験させてもらった本当に濃い3年でした。

独立後は支援工房に4年いました。

これからは青窯との関りは薄くなると覚悟していたのですが、

窯焚きでは分からないことが多くあり、その都度秦さんに相談していました。

窯を見に来てもらい上手く行かない原因を探してもらったこともあります。

秦さんからは「蘭ちゃんは辞めてからもしょっちゅう電話してくるねぇ」と言われましたが、

支援工房での4年間、秦さんは取引先の方を連れてきてくださったり、ただ遊びに来たりと

独立した当初は月に1回くらいのペースで立ち寄ってくれてとても有難かったです。

Message13 米満麻子さん

米満麻子さん

ジャンル:半磁器(色絵・染付))

九谷青窯在籍:2013年-2018年

青窯時代いつも目の前のことで精一杯でゆとりが無い私に、

秦さんは何かと声を掛けて下さいました。

「いいうつわって何だろう」「骨董から学ぶこと」話題は多岐にわたり、

時には「どの時代の鍋島を見るべきか」という日もありました。

若手が気負い過ぎることのないよう、一見雑談のように始まる話はとても貴重なものでした。

いろいろなうつわを作れるようになることが技術の習得だと思って入社したので

「うつわは技術だけじゃない」と秦さんが仰ることが別世界過ぎて、

聞いてはいるものの消化できている自信はなく、

何も掴めないまま流れてしまっているような焦りも感じていました。

投げかけて下さった言葉の意味を理解できてない自分に対し、

恐らく秦さんは「気付いてないなぁ」と感じながら、

それでも伝え続けて下さっていたのだと思います。

あれから何年も経った今、ようやく「そういう意味だったんだ」と気付くことがあります。

そんな時は理解できたことへの喜びと「あの時なぜ気付けなかったんだろう」という後悔が入り交じり

複雑な想いに駆られますが、私にとって青窯で過ごした5年間はかけがえのない学びの時間であったと感謝の念に尽きません。

これからも時間をかけて、秦さんの教えひとつひとつの点を繋げて行けたらいいなと思います。

Message14 横井佳乃さん

横井佳乃さん

ジャンル:磁器(色絵・染付)

九谷青窯在籍:2017年-2024年

秦さんはいつも「面白いことやろうよ」と言ってくれて、

目先に捉われず、思い切りモノづくりができる雰囲気を作って下さっていたと思います。

入社直後は出来ることがほとんど無かったにもかかわらず

「轆轤を挽いてみろよ」と実践重視で、どんどん生地を作らせてもらいました。

若手の未熟なオリジナリティを否定せず、面白いと感じた部分を長所として認めてもらえた一方で

「古いものを見て勉強しろ」「料理を勉強しないとダメだぞ」ともよく言われました。

でも正直、古いものに関しては何を見てどうすればいいのか分からずにいたのですが、

ある日秦さんが見本場にあった白磁の豆皿を机に置いて

「これに梅干しひと粒のせただけでメシが上手くならないか?」と言われた時、

炊き立てのごはんと梅干しの美味しいイメージが鮮明に脳裏に浮かんだのです。

白磁に格子の鎬が入り少し深みを付けた豆皿、今もよく覚えています。

投げかけてもらった沢山の気付きのきっかけを、これからのうつわ作りに生かしていきたいと思います。

Message15 高原真由美さん

高原真由美さん

ジャンル:磁器(染付・色絵)

九谷青窯在籍:2009年-2024年

1人で成形から絵付けまで出来る、その魅力に惹かれて九谷青窯の門をたたきました。

ひと通りの技術を身に付けて自分の作品を作る、そんなイメージを持って入社しましたが

秦さんは「作る技術よりも大切なものがあるのだよ」と器だけに限らず、

歴史や教養、ものの理などいつも広い視野から言葉を投げかけてもらいました。

作るべきうつわは何か、自分で考え見つけ出す力を身に付けてほしい。

作り手を、人としても陶工としても成長出来るようにと考えて下さっていたと思います。

秦さんがよく仰られていた「楽しいうつわを作ろうよ!」という言葉を胸に、

これからうつわ作りが出来たらいいなと思います。

Message16 細見学さん

細見学さん

九谷青窯在籍:2004年-2011年

青窯では主に白磁しのぎなど定番のシリーズを制作していました。

毎日相当数作りましたが、挽き打ちといって轆轤を挽いた後、

型に押し付けてしのぎを付ける製法の

白磁しのぎの皿の成型は特に難しいと感じました。

程良いしのぎを付けて仕上げたいと思うのですが、

押し付けすぎると型から剥がれにくくなり、焼成時に波打ってしまいます。

押しつけが甘いとしのぎが弱くなり魅力が半減してしまいます。

季節の気温や湿度によって素地の乾燥具合が変わってくるので、

その日の天気や温度を確認し、素地の乾燥を予測して当日轆轤を挽く数を決めていました。

白磁しのぎの皿は3.5寸から8.5寸まで6サイズあります。

毎回仕上がりが変わるので、作る度勉強だったと思います。

Message17 有馬和博さん

有馬和博さん

ジャンル:陶器

九谷青窯在籍:2006年-2011年

秦さんと一緒にいろいろな所へ行かせてもらいました。

京都の古美術商で明代祥瑞、桃山織部を見せてもあった時は緊張しましたが、

とても良い経験をさせてもらいました。

僕ら若手にはいつも何かの題材で問いかけてくれました。

近現代、古美術などその時によって違うのですが、

表面的なものから、その裏に散りばめられた実像をよく観察することを教えられました。

青窯に在籍した当時、日下華子さんの注文がどんどん入り始めた頃だったそうです。

日下さんの新しいスタイルの絵付けが、青窯のこれまでの定番に変わろうとしていたのかもしれません。

秦さんは次世代作り手の個性をいち早く受け入れ、引き上げようとしていました。

その柔軟な姿勢が印象に残っています。