ガラスの世界へ

花田:ガラスのうつわ作りに至るまでのお話をお聞かせください。(以下花田-)

鈴木:高校卒業後の進路で悩んでいた時期に、両親が幼少期に白馬村へスキーに連れて行ってくれていたのをふと思い出したんです。

その近くにはガラス工房の施設があって、2階からは、ガラス職人の製作を見学できました。

子供ながらその光景を見ながらドキドキワクワクしていた事を思い出し、自分もガラスを作ってみたいとこの世界に足を踏み入れました。

-:進路に影響を与えるまでだったわけです。

鈴木:別に美術の成績が良かったわけでもなかったのですが、美術大学のガラス科の受験を決めたのが、高校3年生の夏です。

試験は10月であと2カ月しかありません。

準備はギリギリでした。

デッサンすらやったことありませんから、線をまっすぐに引くことすらできない。

「こんなんじゃ間に合わない」などと画塾の先生に現実を突きつけられながらも挑みました。

-:それでも、見事合格されました。

鈴木:合格ライン、ギリギリだったと思います。

-:大学はいかがでしたか。

鈴木:授業初日、まずガラス工房の暑さに驚きました。

ガラスがこんなに熱いって知らなくて・・・(笑)。

サッサと作業すれば小さいものであればそこまで熱くないんですけど、最初は全ての工程が出来ず、作業スピードも遅いため道具も全部熱くなって、持てないし「もう何もできない・・・」みたいな。

アシスタント時代・・・

-:大学卒業後はどうされたのですか。

鈴木:北海道の洞爺湖で、透明ガラスだけでやっている個人工房を知りました。

学生時代は、何を作りたいのか、作ればいいのか分からない状態で「色を使えばなんとなく表現できる」みたいに思っていたので、当時は驚きました。

見学に行ったら、職業体験として泊まり込みで仕事のお手伝いをさせてもらうことになって・・・。

写真も素敵でしたが、実際制作風景を見たら「なんでこんなに自由に制作できるんだ、すごい!」と思い、直感的にここで働こうと決めました。

-:すぐ決まってよかったですね。

鈴木:卒業後、実際仕事が始まってみると、過酷でした。

職業体験の一週間は、みんな優しいですよね(笑)。

最初の1年は、環境の変化も相まって毎日「帰りたい」って泣いていましたが「とりあえず3年頑張ろう」って耐え凌ぎました。

-:アシスタントは何から始まるのですか。

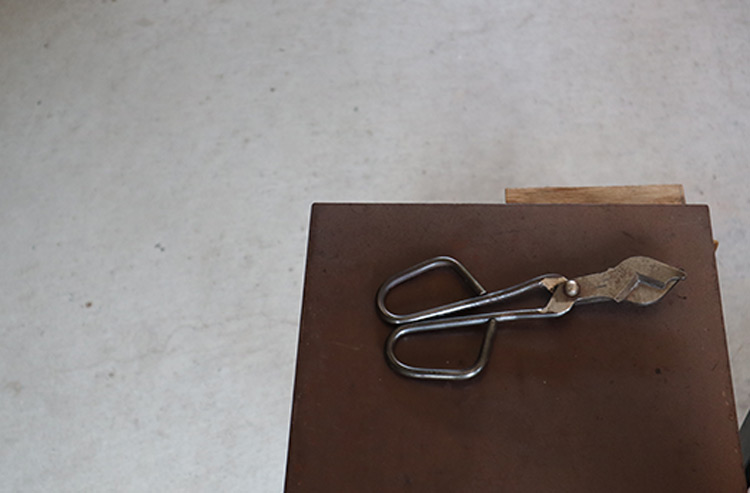

鈴木:まず、竿を取り替えるためのポンテ作りですが、緊張しすぎて、ポンテもうまく作れない・・・。

落とし台で、作品もうまくポンテから取れないし、取れたとしても、徐冷炉に入れるのも怖くて震えて落として作品を割ってしまったり・・・。

徐冷炉に出来上がった作品を入れる時にも、炉内は500度ぐらいあるので、ゆっくりしていると、すごく熱くて、火傷してしまいます。

慣れない上に緊張しているから、全てがうまくいかなくなるんです。

まあ、本当に色々なことを学ばせてもらった3年間でした。

技術的なことはもちろん、忍耐力も・・・。

連帯責任も含めて、本当によく怒られました(笑)。

-:(笑)

鈴木: その後、東京の猿江ガラスに勤めました。

もともとスタッフだった主人(鈴木努さん)がフリーランスで月に一度、ガラスを吹きに来ていました。

-:ご主人ともそこで出会われたのですね。

猿江ガラスさんは、いかがでしたか。

鈴木:洞爺湖の個人工房との違いは明らかでした。

スタッフもたくさんいて、制作スタンスも柔軟だったと思います。

-:1つ目の勤め先では忍耐を学び、2つ目では柔軟性を学ばれたのですね。

鈴木:本当に色々勉強させていただきました。

ワンポイント、毎日使える・・・

-:そして、ご主人の地元でもあるこちら(静岡)に来られました。

鈴木:10年経ちます。これが初期に作っていたもので、記念に取ってあります。

形としては今も作っていますが、全然違いますよね。モールタマアシグラス。

-:可愛い雰囲気ですね。

鈴木:ポテっとしていました。

学生の時から、足付のものが好きで、良く作っていたのですが、主人が「この足はもうちょっと細くて長い方がいいんじゃないか」って言ってきて、そのあと試行錯誤しながら、10年かけて今の形に至りました。

主人には感謝をしています。

足付きのグラスって見ていても使っていても気分が上がりますよね。

-:はい、特別な感じがします。亜以さんが、憧れる形や好きな形は、どのようなものなのですか。

鈴木:ワンポイントがあるもの・・・、でしょうか。足がつくもの、取っ手がつくもの。

「自分らしさ」は何かしら取り入れたい・・・と思った時にこういう風になるんだと思います。

ただ、基本的には使うものなので、まずは使いやすさ、洗いやすさ前提です。

-:亜以さんの考える「使いやすさ」はどのようなものなのでしょうか。

鈴木:「毎日使いたくなる」です。

水を飲むにしても、冷茶を飲むにしても、お酒を飲むにしても、食器棚にしまうことなく「サッと手に取ってしまう」ような存在でありたいです。

続けてこられて・・・

-:ここまでやってこられて印象に残っていることはありますか。

鈴木:ここを立ち上げた頃、失敗ばかりで、何か作りたいのに、何も作れないということが続きました。

鈴木:作りたいものが何かも分からなくなってしまって、作ったところで別に売るところがあるわけでもない。

でも、諦めちゃいけないと思って、続けました。

そんな状況でも、主人は淡々と制作をして取引先に納めて…。

何も出来ない自分に、一人勝手に焦って荒んでいました。

それからなんとか作り続けて、このポテっとしたステムや台から、スマートにできるようになってきました。

自分が思い描いていたものに近づいてきて、技術面では、頑張りが報われたなと思いました。

そして、どこかの展示会でお客様に「亜以さんのファンです」と声を掛けられたことがありました。

「わたしにファンがいるの?」って驚きましたし「続けてきてよかった」って心から思いました。

ブラッシュアップ

-:これから、していきたいことなどはありますか。

鈴木:これまでの作品に手を加えてリメイクしたいです。

例えば、このボウルは2、3年前から作っていますが、デザートカップとして小さめに作ってみるつもりです。

お客様からの希望でもありました。お客様の声や、自分なりの新たなアイデアをブラッシュアップしていきたいです。

-:使う方々との対話を経て、うつわが展開していくのは、お客様にとっても楽しみです。

鈴木:自分の思いのみで作っていたものを、使い手と通じて作り上げていくことも素敵だなと思います。

ガラス制作を続けられていることに感謝で一杯です。

ガラスの魅力

-:最後に何か言い残されたことはありますか。

鈴木:私にとってのガラスの魅力は「キラキラできれい」ということは今でも変わりませんし、ガラスの光と影に魅了されっぱなしです。

だから、やめられない。

どんなに嫌なことがあっても、光と影で救われることもたくさんあります。

「『ガラスの光と影の魅力』がお客さまにも伝わればいいな」と思います。

-:有難うございました

▼鈴木亜以×鈴木潤吾×松本優樹 三人展のご案内はこちらから ▼